トランペットとホルン奏者に時々見られる、マウスピースを当てる位置が唇の下の方に下がってきてしまうことを「粘膜奏法」と言ったりします

この「粘膜奏法」という言い方、なんだか病的であまり好きではありませんが、金管楽器界隈ではすっかり定着してしまった感があります(ちょっとパワーワード的だからか?

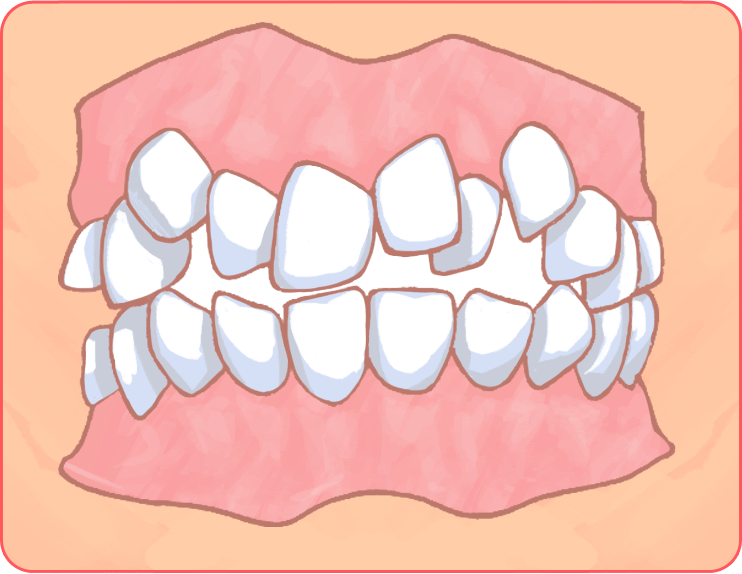

唇の内側(柔らかくて湿ってる部分=粘膜)を多く使って吹くことから「粘膜奏法」って誰かが言い出したのでしょうが、昔はこんな言葉はなかったと思います

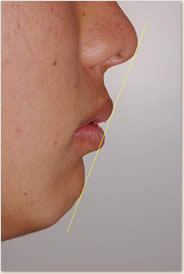

下顎(したあご)が少し引っ込んでる人は、このアンブシュアになってしまう危険性があります

「アンブシュア(embouchure)」というのは、マウスピースの唇への当て方、口や顔のあたりのこと全般です(フランス語です

「アンブシュア」はスポーツで言う「フォーム」のようなもので、人それぞれ千差万別です

その人の歯並びや顔の骨格などにも影響されますが、唇へのマウスピースの当て方ひとつですごく楽に良い音が出たり、逆にどんなにがんばって練習しても良い音が出ないことがあります

プロスポーツ選手でも常にフォームをチェックしたり改善したりするように、管楽器奏者もより良いアンブシュアを獲得しようと努力します

が、パッと見ではわかりづらく、どのような状態が「良いアンブシュア」なのかを判断するのはとても難しいです

トロンボーン、ユーフォニアム、テューバはマウスピースの径が大きく唇の大部分がすっぽりマウスピースに入った状態になるので、「粘膜奏法」なんて名前まで付けられる極端に唇から下がった位置で吹くアンブシュアにはなりえません

「粘膜奏法」はホルン奏者で極たまに、トランペット奏者では結構見かけます(身近で「粘膜奏法」になってる人、いますよね

ホルンとトランペットはマウスピースの「径」が近いですが、ホルンの方が少し大きいです

あと高音域を多く要求される(吹かないといけない)のは、断然トランペットの方です

楽器を始めた当初にマウスピースをちょっと唇の下の方に当てて吹くと一瞬だけ「ピッ」っと高い音が出やすいので、それがクセになってしまうのも原因の一つです(でも高音は持続しない

吹奏楽部ではトランペットを始めて数ヶ月で結構な高音域を吹かないといけないことが多いので、

「先生や先輩の期待に応えたい!」という頑張り屋さんがこの「粘膜奏法」になってしまうことも多いです

吹奏楽部のトランペットパートに先輩や講師のような人が教えに来て

「キミ、粘膜奏法になってるから(気合いと根性で)直しなさい」

みたいなことを言われることがありますが、一度クセになってしまうとそう簡単には直せません

アンブシュアを平面図に書いて説明する人も多いですが、唇、歯、顔中に何種類も複雑に張り巡らされているいろんな筋肉、舌、噛み合わせ、骨格、個人差など、多くの要素を複合的に、そして「立体的」に捉えないといけない、っていうのを教える側もわかってない人が多いです

ただ単純に「もっと上に当てろ!」とか雑で強引な指導をされても、状況はさらに悪化することがほとんどです

では粘膜奏法になったらもう直せないのでしょうか?

ホントに気合いと根性でアンブシュアを直した人も稀にいます(一時的にまったく音が出なくなるので、絶望します

ゼロからのスタート、と言うよりマイナスからのスタート(嗚呼、自分はなんて星に生まれたんだ…

防府ウィンドシンフォニーのKちゃんも粘膜奏法になってて高音域とスタミナで苦戦してますが、先日アルトホルンのマウスピースを渡してアンブシュアが改善できるか様子を見てます

アルトホルンのマウスピースは径がトランペットとトロンボーンの間くらいの大きさで、シャンク(楽器に入り込む部分)はトランペットとほぼ同じです(つまりトランペットに装着できる)

↑パッと見ただけではアルトホルンのマウスピースを付けて吹いてるようには見えませんよね

これは誰かに聞いたとか本で読んだとかネットで見たとかではなくて、ぼく(西山)が独自で編み出した方法です(スゴイでしょ

「これで絶対にアンブシュアが良くなる!」とまではいきませんが、上唇(うわくちびる)がマウスピースの径の中に入って、しかも実際にトランペットの音が出せる(吹いて感覚が掴める)という点で画期的な方法です(自画自賛

アンブシュア改善の「キッカケ」が掴める可能性は、「気合い」とか「根性」とかよりも遥かに高いと思います

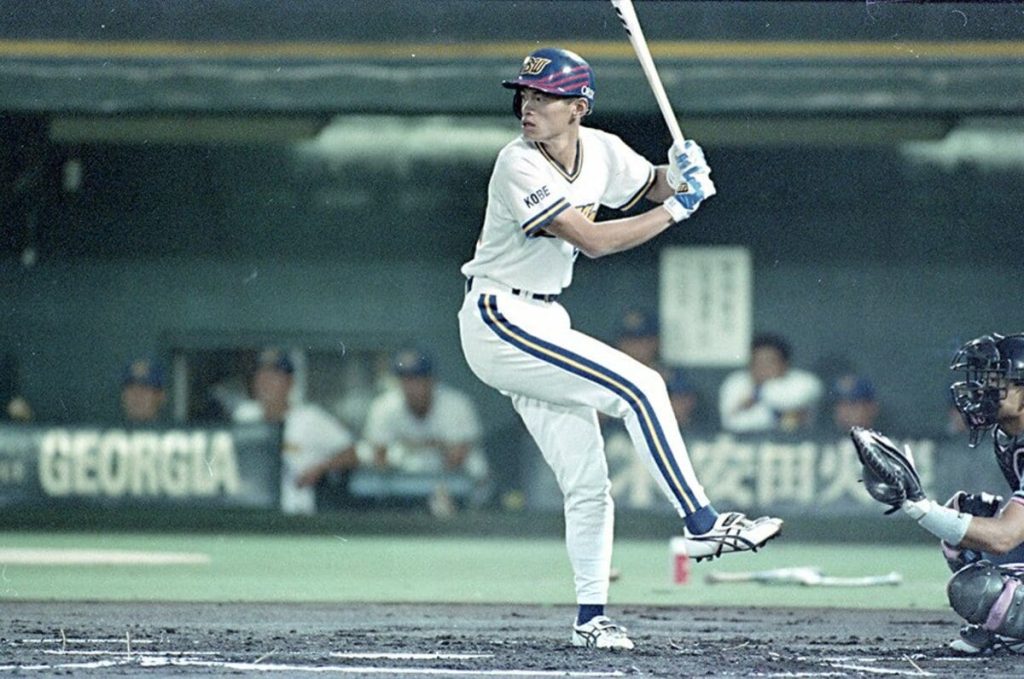

イチロー選手は日本のプロ野球に入団した当初、

「バッティングフォームが変だ。直せ。」

とコーチにさんざん言われたそうです(それでも自分流のフォームを変えずに結果を残す→メジャーリーグで大活躍

管楽器のアンブシュアも、パッと見は変だけど実は良いアンブシュアだったり、逆に一見フツーそうに見えるけど良くないアンブシュアということもありえるので、かなり難しいです(人それぞれ、十人十色

「粘膜奏法」だけが良くないアンブシュアという訳ではなくて、他にも唇を横に引いた状態でマウスピースをセットする悪いやり方(ぼくが以前そうでした)や、プレスに頼りすぎて高音域を吹く人(男性に多い)など、悪いやり方も多種多様です

楽器を始めて数週間でこの「悪いクセ」が付いてしまうことが多いので、やり始めは肝心です

が、実際には部活の先輩や顧問の先生などでアンブシュアのことをよく理解してる人が身近にいることはほとんどありません

経験上、アンブシュアのことを考えすぎてコネクリ回して結果おかしなアンブシュアになってるのは男性の方が圧倒的に多いように思います

女性やこどもは良い意味であまり考えずに自然な良いアンブシュアを獲得できてる人が多いような気がします

あと「歯並びが良くないのは管楽器奏者にとって不利」というのは間違いではありませんが、歯並びが良くなくてもすごく上手な人やプロ奏者もたくさんいます

上手く吹けないのを歯並びだけのせいにしてしまうのは良くありませんので、日々(楽しんで)練習することはもちろん大切です

まだまだアンブシュアについてだけでも色々ありますが、音楽や楽器も奥が深いのにアンブシュアひとつとっても本当に奥が深いです(楽器って難しい

それだけやりがいがあるのが楽器であり、音楽ということですね

アンブシュアの話が長くなりましたが、防府ウィンドシンフォニーは今週もアンサンブルと全体合奏の練習をしました

西山「うっ…お腹が痛い!トイレ行ってくるから誰か代わりに指揮して〜!!(仮病」

Yちゃんが指揮者デビュー

人生初の指揮をしてみました

今は女性指揮者も珍しくなくなってきましたが、以前は女性は指揮者にはなれませんでした

てゆーかオーケストラのメンバーでさえ、ベルリンフィルもウィーンフィルも1980年代頃までは女性団員は一人もいませんでした(圧倒的男性社会。ハープ奏者ももちろん男性よ←ハープは女性という勝手なイメージ

将来有名指揮者になったら「この日が指揮者デビューでした!」

ってことに

アンサンブルは「君をのせて(『天空の城ラピュタ』より)」チームが結成されてました

好奇心や、柔軟にいろんなことにチャレンジするのはとても良いことやね

アルトホルンマウスピースに疲れたら、気分転換にドラムでも叩くか

楽団の活動とは関係ありませんが、宇部市にある素敵なお店「ピアノ・イン・ステラ」にて、ピアノとオーボエとトランペットの3人でライブをやります

2023年12月2日(土) 19:00スタート

会場:Piano Inn Stella(ピアノ・イン・ステラ)

山口県宇部市常磐町2-2-17 TEL:0836-35-3088

1ドリンク付きで2900円

↑お店のホームページ

「ホワイト・クリスマス」A.バーリン

「戦場のメリークリスマス」坂本 龍一

「ユー・レイズ・ミー・アップ」R.ラヴランド

「人生のメリーゴーランド」久石 譲

「帰ってくれたら嬉しいわ」C.ポーター

「糸」中島 みゆき

「古時計の壮大な人生」関 小百合

「トランペットとオーボエのための二重協奏曲」より J.ヘルテル

「オブリヴィオン」A.ピアソラ

「リベルタンゴ」A.ピアソラ

「ムーンリバー 〜 ひまわり」H.マンシーニ

「そりすべり」L.アンダーソン

「ホール・ニュー・ワールド」A.メンケン

「アヴェ・マリア」春畑 セロリ

「ランドスケープ・ファーストライト」荒瀬 美保

「美女と野獣」A.メンケン

など、盛り沢山な内容となっております

ご予約は直接お店へ、または防府ウィンドシンフォニーのお問い合わせまで

防府ウィンドシンフォニーへの見学もお気軽にお越しください